6.フルトヴェングラー

音楽がわかりはじめてレコード雑誌を読むようになると、音楽評論家のレコード評、音楽家評に出会います。子どものころというのは、世界で一番高い山はエベレストなどと言って、ものごとの価値基準が自分の外にありますから、世界一の指揮者はだれだという問題意識に覆われています。当時の候補はトスカニーニ、ワルター、フルトヴェングラー、カラヤンでしたが、音楽評論家のレコード評も運命や第9はフルトヴェングラーがいいという評があって、ラジオを聴くことになります。「出だしの音からして違う」という評があります。聴くと確かに違っていいのですが、人は、子どもは、主宰は人のいうことに影響されますから、その影響でいいと思っているだけなのではないかという一抹の不安は払拭されずに長いこと続き、現在でも完全に払拭されたとは言えません。払拭するためには運命の出だしがなぜいいかを述べなくてはなりません。

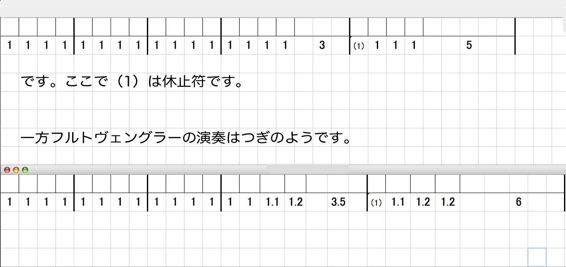

まず冒頭の2音節、ジャジャジャジャ〜ン、ジャジャジャジャ〜ンですが、いわゆる4分音符とか8分音符というのを音の長さの相対値で表すと、この2音節は11131114となりますが、この数値は指揮者によって違います。正確ではなくたとえ的に言うのですが、古い時代の指揮者は1が1.1くらいと長く、3は3.5〜4くらい、4は4.5〜5くらいと長い。一方トスカニーニの演奏は1が0.9くらいで、3が2.5、4が3.5くらいでしょう。これを指揮者の解釈というそうですが、指揮者の個性という言い方もあり、同じ指揮者でも演奏の都度異なったり、年代を追って変わって行くということもあって、音符(楽譜)というのは演奏家(指揮者)が演奏するにあたってのたたき台を作曲家が提供しているものだということが言えます。フルトヴェングラーのウィーンフィルでの録音(東芝EMI)は、1113.51115とジャ〜ンが長く、かつ2番目のジャ〜ンの長さが普通なら4.5くらいに伸ばせばいいところを、さらに伸ばして5とする。ジャ〜ンは1音節内のクライマックスですが、音節がふたつ続いたらふたつ目のクライマックスの方がよりクライマックスでしょう、だからふたつ目をさらに伸ばすのです。

第1楽章第475小節、最後の集結部に至るまでの部分は

すなわち最後のふたつのジャジャジャジャ〜ンのうちの一つ目のテンポを伸ばし、それも音符毎に徐々に伸ばし、ふたつ目はさらに伸ばしている。この数字は測定したわけではなく、こんな感じというものですが、ジャジャジャジャ〜ンはクライマックスですからテンポを伸ばす。それも音符毎に伸ばし、ふたつ目はさらなるクライマックスですから更に伸ばす、音符毎の伸ばし方も一層伸ばしている。こんな文を読んでも様子はわかりませんから実際に聴いていただきたいのですが、あたかも海岸に押し寄せる大きな波の波頭が海岸に近づくにつれ、頂の部分が崩れまい崩れまいとしながら踏ん張りきれずに崩れ始め、さらに崩れて最後は海岸に崩れ落ちるさまの様に聞こえます。

バイロイト音楽祭での第9のフィナーレは、どんどんどんどんテンポが上がって行って、最後は合奏が崩れてしまい、最後の一音は高さを間違っているように聞こえます。フルトヴェングラーの演奏は、テンポの動かし方がいつもこのように劇的で、長嶋茂雄がボールを充分に引きつけてからホームランを打つごとき、クライマックスの前の息の溜め方と吐き出し方が聴き手を興奮させます。これがフルトヴェングラーの演奏のすばらしさです。楽譜の客観的な指示から演奏がどれだけ自由であるかを考えると、音の高さは自由ではありません。自由なのは、ここで述べたテンポと音の強弱くらいでしょう。音符と音符の間の音のつなげ方というのも自由かもしれませんが、これもテンポを動かすことと同じことなのかどうかよくわかりません。「出だしの音からして違う」点については録音のせいかもしれないし、たしかに違うのかもしれません。主宰の耳には今でもたしかに違って聞こえます。しかし何が違っているのかはこうして考えてみましたがわかりません。劇的な盛り上がりが少なくともそのテンポの動かし方にあるということを指摘するのが精一杯です。